以下内容为中央电视台科教频道cctv10健康之路20151222期节目视频及要点内容,本期养生主题《冬至养生》。养生讲述专家:中国主任医师——吴中朝。主持人:冀玉华。

冬至大如年

冬至又叫冬节、交冬,是历史上第一个被确定下来的节气。自古以来都把冬至当作节日来过,有句话叫“冬至大如年”。冬至补养可以预防鼻炎、哮喘、过敏性皮炎等春节常见病。

冬至的养生重点

专家介绍:冬至的养生重点是补阳,古人论述:“阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰‘冬至’”。冬至是阴气最盛阳气开始生长的日子,因此要顺应天时开始补阳。

阳气不足的表现

畏寒肢冷、面色苍白、大便溏薄、小便清长。

冬至养生汤

专家介绍:冬至养生适宜喝黄芪仔鸡汤。鸡偏温,一年以内的鸡最好;黄芪补气。

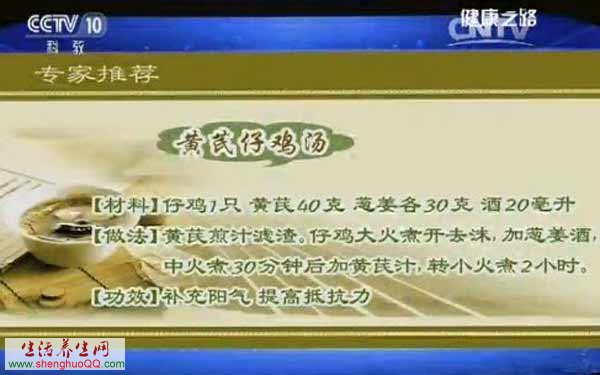

黄芪仔鸡汤

【做法】黄芪煎汁滤渣。仔鸡大火煮开去沫,加葱姜酒,中火煮30分钟后加黄芪汁,转小火煮2小时。

【功效】补充阳气,提高抵抗力。

黄芪仔鸡汤

冬至运动补阳

运动是冬至补阳的重要方法。何嘉博士与代金刚博士现场演示运动补阳的冬至养生操:升嘶降嘿式。

冬至按摩耳部补阳

专家介绍:冬至时节可多按摩耳部帮助补阳。中医认为肾开窍于耳,按摩耳朵能补充肾阳、温经通络、调和气血。(专家现场演示按摩耳朵巧补阳)。

冬至艾灸补阳

冬至艾灸能扶助阳气生长。太溪穴是肾经的原穴,艾灸太溪穴有温补肾阳的作用,可以用太乙神针来灸太溪穴补阳气。

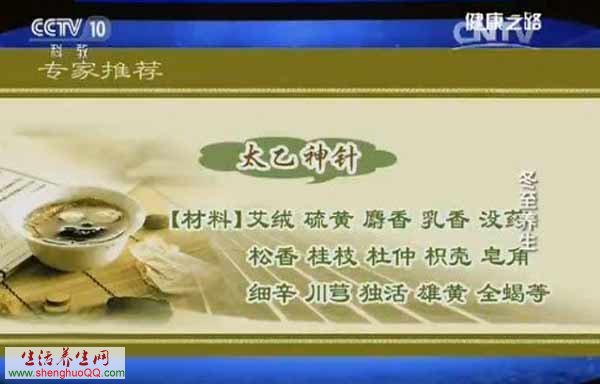

太乙神针组成

【材料】艾绒、硫黄、麝得、没药、松香、桂枝、杜仲、枳壳、皂角、细辛、川芎、独活、雄黄、全蝎等。

太乙神针

冬至拔罐补阳

专家介绍:冬至补阳拔罐更适宜。刺血、刮痧多适用于夏季,冬至拔火罐补阳作用更强,但是火罐安全性不如抽气罐。将竹罐放入有桂枝、肉桂、细辛、补骨脂、巴戟天、仙灵脾的药水中煎煮半小时后用竹罐拔肾俞穴。(专家现场演示拔竹罐的方法)

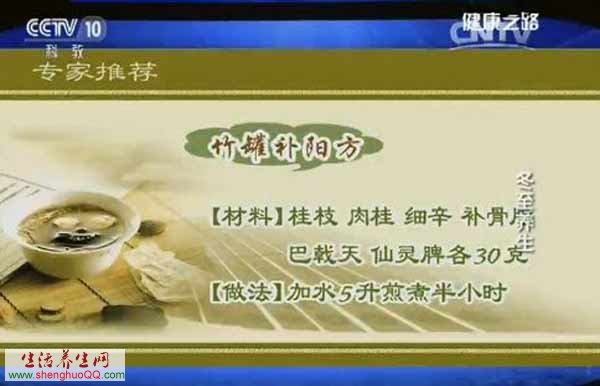

竹罐补阳方

【材料】桂枝、肉桂、细辛、补骨脂、巴戟天、仙灵脾各30克。

【做法】加水五升煎煮半小时,将竹罐放入一起煮制。

竹罐补阳方